Quand les artistes deviennent des outils de propagande à Madagascar

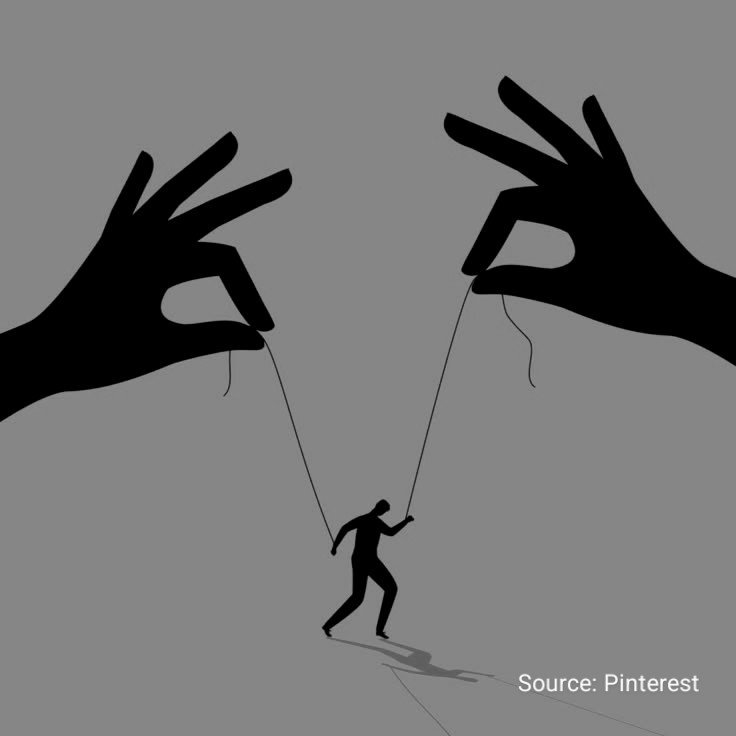

Il est coutume qu'à Madagascar on utilise les artistes pour des fins politiques, que ce soit les propagandes, réformes et bien plus encore. Quel rôle ont les artistes dans la société malagasy?

À Madagascar, comme ailleurs, la culture est un outil puissant. La musique, le cinéma, la danse ou la peinture ne sont pas seulement des formes d’expression artistique : elles façonnent l’opinion, inspirent les masses et construisent l’image d’un pays. Mais lorsque le pouvoir politique s’en empare pour légitimer ses actions ou détourner l’attention des problèmes réels, les artistes se retrouvent au cœur d’un dilemme moral.

La culture au service du pouvoir:

Depuis des décennies, le pouvoir malgache a compris l’impact émotionnel et populaire de la culture. Les concerts officiels, les festivals sponsorisés par l’État, les hymnes dédiés aux campagnes électorales ou les vidéos promotionnelles mettant en avant des visages connus ne sont pas anodins. L’artiste, figure admirée et suivie, devient un canal de communication plus crédible qu’un discours politique.

Pourtant, derrière les sourires et les shows financés, se pose une question lourde : ces artistes sont-ils de simples collaborateurs du pouvoir, ou des complices conscients de ses dérives ?

Responsabilité morale et influence publique:

Lorsqu’un artiste célèbre prête sa voix, son image ou son art à un régime, il engage plus que son talent : il met en jeu sa crédibilité et son influence.

Dans un contexte où la pauvreté s’aggrave, où la corruption est dénoncée, où les libertés reculent, accepter de devenir l’icône d’une campagne politique peut être perçu comme un acte de cautionnement — voire une trahison envers le public qui l’admire.

On peut dire que l’artiste qui connaît les réalités sociales mais choisit de se taire ou de chanter les louanges du pouvoir endosse une part de responsabilité. Car l’art, par sa portée émotionnelle, peut aussi anesthésier la colère populaire ou maquiller la réalité.

Vente d’âme ou nécessité de survie ?

Il serait toutefois simpliste de réduire ces choix à une question de cupidité. Plusieurs réalités coexistent :

Le calcul opportuniste : certains artistes acceptent par intérêt, pour obtenir financement, visibilité ou avantages matériels, quitte à sacrifier leur intégrité.

La contrainte : dans certains cas, le refus de collaborer peut signifier l’exclusion des scènes officielles, le blocage des opportunités professionnelles, voire des pressions directes.

L’aveuglement volontaire : certains préfèrent ignorer les dérives du pouvoir, convaincus que « ce n’est pas leur rôle » de faire de la politique.

Le choix assumé : une minorité adhère réellement aux idées du régime, que ce soit par conviction ou par loyauté personnelle.

Un dilemme qui divise:

Dans un pays où l’économie culturelle repose en grande partie sur les financements publics ou politiques, refuser de collaborer peut être synonyme de marginalisation. Pourtant, l’histoire montre que les artistes qui osent rester indépendants acquièrent souvent une aura de respect et d’authenticité plus durable que ceux qui deviennent des porte-voix officiels.

Le prix de la crédibilité:

Un artiste peut-il regagner la confiance du public après avoir été associé à une propagande politique ? Oui, mais difficilement. Car dans la mémoire collective, le moment où il a chanté pour un régime injuste ou vanté ses mérites reste gravé. La réhabilitation passe alors par un engagement clair, une prise de position publique et une œuvre qui témoigne d’une réelle distance avec le pouvoir.

L’art n’est jamais neutre:

À Madagascar, comme partout, l’art est un langage qui peut libérer ou manipuler. Lorsqu’il sert à soutenir un pouvoir injuste, il perd de sa pureté et devient un outil d’endoctrinement. Les artistes doivent se rappeler que leur influence est une arme à double tranchant : elle peut éveiller les consciences ou les endormir. Et dans ce choix, il ne s’agit pas seulement de carrière, mais d’histoire, de dignité et de mémoire collective.

Quelle est votre réaction?